はじめに

遺言書を書いたものの、その受取人が先に亡くなってしまうことは、決して珍しい話ではありません。

遺産を誰に渡したいのか、先に亡くなった場合にはどうするか、色々な事を想定しながら遺言を遺された方が良いでしょう。

本コラムでは、「遺言で指定された人が先に死亡した場合、その遺言はどう扱われるのか」「どんなリスクがあるのか」を整理し、法制度や判例を踏まえながら、遺言作成時にできる対策について解説いたします。

1.遺言の受遺者(受取人)が先に亡くなった場合

先に受遺者がなくなった場合どうなるのか、法律の民法(第994条1項)に明記されています。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)

「第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」

受遺者が遺言者より前に亡くなった場合には、その当該部分の遺言の効力を生じないということです。

結果、当該財産は遺言がなかったものとなり、法定相続人による遺産分割協議が必要になります。

受遺者が法定相続人であった場合、孫や甥姪には、遺言による代襲相続は適用されません。

代襲相続とは、被相続人(亡くなられた方)が亡くなった時点で、「本来相続人となるはずだった人」が先に死亡していた場合などに「その人が本来相続するはずだった相続財産」を、その人の子や孫が代わって相続する制度のことです。

受遺者とは、遺言によって遺産を引き継ぐ人のことを指します。

被相続人の財産を法定相続人が引き継ぐのが通常ですが、有効な遺言に基づいて財産を受け取れる立場にあります。

受遺者には個人だけでなく、法人や団体もなれます。

2.遺言と代襲相続の関係

最高裁の判例では、遺言で『相続させる』と指定された受遺者が先に死亡していた場合、その遺言には代襲相続は適用されないとしています。

すなわち、代襲相続人に遺言によって自動的に相続させることはできません。

このように、遺言に関して、受遺者が先に亡くなった場合、財産が意図しない人に渡るリスクがあります。

3.生じうるリスク(事例つき)

こうした法制度上の扱いから、以下のような問題が発生します。

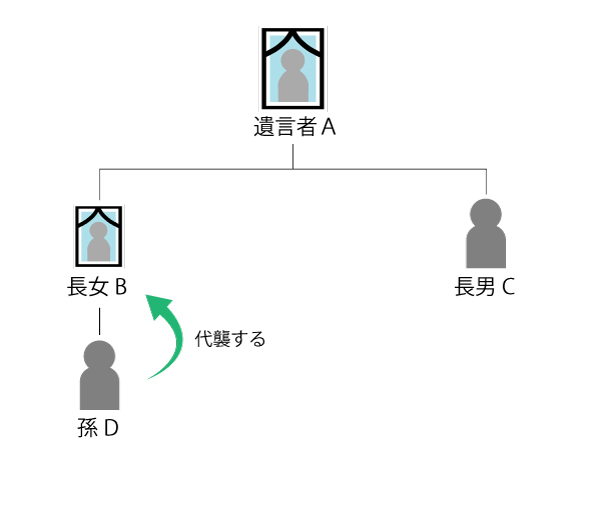

遺言者Aには2人の子ども(長女B・長男C)がおり、それぞれ結婚して独立しています。

Aは賃貸マンションのオーナーで、その管理をBにまかせており、その賃貸マンションはそのままBに引き継がせたい意向がありました。

そして、ゆくゆくはBの子D(遺言者からみると孫)に引き継がせたい思いを持っておりました。

長男Cとは日頃から折り合いが悪く財産を相続させたくない意向でした。

そこで、賃貸マンションと預貯金等を全てBに相続させる、という遺言を作成しましたが、先にBが亡くなりその後Aが亡くなりました。

その結果、遺言の効力は失われAの相続人は、CとBを代襲相続したDとなり遺産分割協議をすることとなりましたが、中々話し合いでは折り合いがつかず家庭裁判所の遺産分割の調停までいくこととなってしまいました。

このように、関係性が希薄な相続人間で協議した場合、争いになる可能性や時間・コストがかかることが想定されます。

遺言の中で備えがないとトラブルになるケースがありますので、その備えとなるのが「予備的遺言」になります。

4.予備的遺言とは

予備的遺言とは、第一の受取人が死亡していた場合に備えて、「その場合は次に○○に渡す」というように書き加える遺言方法です。

【例】

「自宅は長女Aに渡す。ただし、Aが先に死亡していた場合は孫Bに渡す」といった明確な文言を加えることで、先に亡くなった場合の事態でも、遺言の効力が保たれます。

5.具体的な例

【例】

第●条 遺言者は、○○(財産)を長女Aに相続させる。

第●条 万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に長女Aが死亡又は放棄した場合は前条の記載の財産を長女Aの子である孫Bに遺贈させる。(但し、この遺言の効力発生時において、前記Bが遺言者の相続人になっていたときは、相続させると読み替えるものとする。)

予備的遺言を入れるメリット

・遺言の無効化を防ぎ、意図した相続を実現できる。

・不要な遺産分割協議を回避することができる。

このように、予備的遺言で明確に指定しておけば、受遺者(長女A)が先に死亡したとしても次の受遺者(孫B)へ引き渡すことは可能となります。

予備的遺言以外にも遺留分に配慮することや相続税対策を念頭に入れた内容等、遺言者の事情にあった内容で作成していくことが重要でしょう。

遺言についてご興味のある方は、下記コラムもご参考にしてみてください。

遺言書の主な「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つ形式についてまとめたコラムもございますので、それぞれの特徴(メリット・デメリット)を比較してご紹介しております。

6.まとめ

遺言書を書くことは、自分の意思や想いをしっかりと将来に残すための重要な手段です。

人生の最終段階において、自分の財産をどのように分配するか、大切な人にどんな思いを託すかを明確にしておくことで、遺されたご家族の間でのトラブルを防ぐことができます。

特に「予備的遺言」は、第一の受遺者が先に亡くなっていた場合など、想定外の事態が起きた際にも、自分の意思を反映させることができる有効な方法です。

自分の思いを確実に伝え、より安心できる形で遺言を残すためにも、予備的遺言の活用は非常に有意義と言えるでしょう。

遺言書の内容は法的にも重要であるため、専門的な知識が必要になる場合があります。不安を感じる方は、専門家のサポートを受けながら作成することをおすすめします。

当事務所では、遺言書作成に関する無料相談を実施しております。ご自身やご家族の将来のためにも、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

大阪生まれ山梨育ち。「お客様から直接感謝の言葉を頂ける仕事がしてみたい」という思いから、令和2年司法書士法人リーガル・フェイスへ入社。現在は資格の取得を目指し、補助者として実務を学びながら試験勉強に励む。趣味は野球観戦(自身も野球部出身)で阪神ファン。好きな食べ物は酸っぱいもの(漬物やよっちゃんイカなど)、カレー、シュークリームなど。