こんにちは。リーガル・フェイスです。

今回は、無効な遺言書の見分け方、遺言書の訂正の仕方について、お話しします。

【目次】

遺言書は、自分が亡くなった後のことを考えて、故人が遺したものです。

しかしその内容は、財産の分配に偏りがみられる等、必ずしも相続人の納得がいくものではない場合もあります。

兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分があるので、遺言書が遺されていたとしても、相続分について、一定の割合を請求することが出来ます。

遺留分について詳しくはこちら

また、相続人や受遺者全員の合意があれば、遺産分割協議をして、遺言書とは異なる内容で財産を分配することが可能です。

しかし、合意に応じない者がいる場合、遺言書の意味内容や効力の有無について争いになることがあります。

では、遺言書はどのような場合に、無効となるのでしょうか?

1. 方式違反の遺言書

遺言は、要式行為であり、民法の定める方式に従う必要があります(民法960条)。

民法では、遺言の作成について、一定の方式を決めることによって、遺言者の真意を明確にし、これに従った遺言がされる限り、遺言の内容が実現されることを目指しています。

従って、方式を欠く場合は、無効となります。

では、問題となりやすい普通方式の、自筆証書遺言、公正証書遺言の方式違反についてみていきましょう。

遺言の方式には、普通方式による遺言と、特別方式による遺言があります。

一般的な遺言は、普通方式によるもので、その種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

特別方式による遺言は、例外的な場合に認められるもので、危急時遺言と隔絶地遺言があります。

① 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言については、民法968条1項において、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。」と定められています。

そのため、以下のような場合は、方式違反となり、無効となります。

例

・遺言者が全文を自書していない(ワープロで書かれている)※1

・日付が特定されていない(年月のみの記載しかない、年月日吉日となっている)※2

・署名がない ※3

・押印がない ※4

※ 1 財産目録については、要件が緩和され、パソコンで作成したものや、不動産について、登記事項証明書の代用も認められています。(968条2項参照)

※ 2 本文作成後、時間を置いた日に、その日を作成日として記載したような場合や、本文作成後、日付を遡らせて本文作成日を日付として記載することは問題ありません。判例では、日付を本文作成の2年前の日に遡らせた場合については、無効とされています。

※ 3 通称やペンネーム等の場合は、本人との同一性が確認できれば有効となります。

※ 4 実印でなくても大丈夫です。また、指印も認められています。

なお、自筆証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所で検認手続きを得る必要がありますが、これは、遺言の効力には直接関係ありません。

遺言書の検認手続きは、相続開始後に、遺言書が偽造、変造、毀損されないように、また、その有無をめぐって紛争が生じることを防止するために設けられた制度であり、検証、証拠保全のために行われます。

自筆証書遺言については、作成後の紛失、偽造、変造の防止を目的として、法務局による遺言書保管制度もあり、この制度を利用する場合は、検認手続きが不要となります。

ちなみに、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません(民法1004条3項)が、勝手に開封した場合でも、無効とはならず、5万円以下の科料に処されるにとどまります。(民法1005条)

こちらも参考にどうぞ。

② 公正証書遺言の場合

公正証書遺言については、民法969条に定められています。

公正証書遺言は、公証人が作成する公文書で、自筆証書遺言と比べて、方式の不備で無効となる可能性が低いものです。

公証人と相談しながら作成するので、内容は法律的に正確であり、また、原本が公証役場で保存されるので、偽造、変造、毀損の恐れがなく、検認の手続きも不要とされています。

公正証書遺言では、証人について、欠格事由があります。

未成年者や一定の範囲の相続人、公証人の関係者は、証人となることが出来ません(民法974条)。

また、署名ができない、事理を弁識する能力を欠くと判断された場合も、証人になることはできない、と考えられるでしょう。

証人になれない人が同席して作成された遺言書は、無効となります。

※ 証人と区別された立会人についても、証人と同じ欠格事由が定められています(民法974条)。

従って、欠格者は、単なる立会人としても、公正証書遺言の作成に立ち会うことができない、と考えられています。

公正証書遺言については、こちらも参考にどうぞ!

2.一般的な意思表示の有効要件を欠く遺言、共同遺言の禁止

民法では、遺言を、法律行為の一つとして定めています。

そのため、遺言時において、遺言者が遺言能力(遺言の意味内容を理解することができる能力)を有していない場合(民法961条)や、公序良俗に反する遺言は無効となります(民法第90条)。

遺言能力は、遺言の時に有していれば足り、その後喪失しても、遺言の効力に影響はありません。

未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人は、遺言時において遺言能力を有する限り、遺言ができます。

また、遺言は各自が単独ですべきものであり、二人以上の者が同一の証書で共同遺言をすることも禁止されています(民法975条)。

例えば、自筆証書遺言を遺そうとして、夫婦が同一の遺言書に連名で遺言をしようとする場合、無効となります。

遺言書が偽造されたものであると判明した場合も、無効となります。

※ 錯誤、詐欺、強迫による遺言は、取消を主張することができますが、共同相続人全員で権利を行使する必要がありますので、実現はなかなか難しいでしょう。

3.遺言書の訂正の仕方

ここまで、作成された遺言書の無効について、考えてきました。

では、遺言書作成者が、作成中の遺言書を訂正したい場合は、どのようにすればよいでしょうか。

自筆証書遺言の訂正の仕方について、確認しましょう。

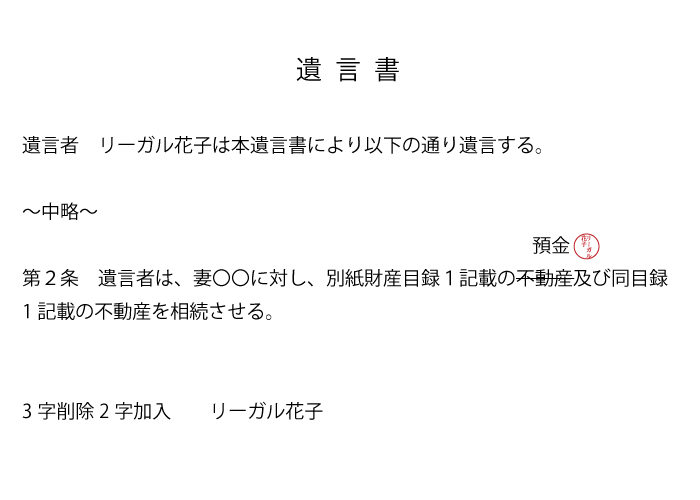

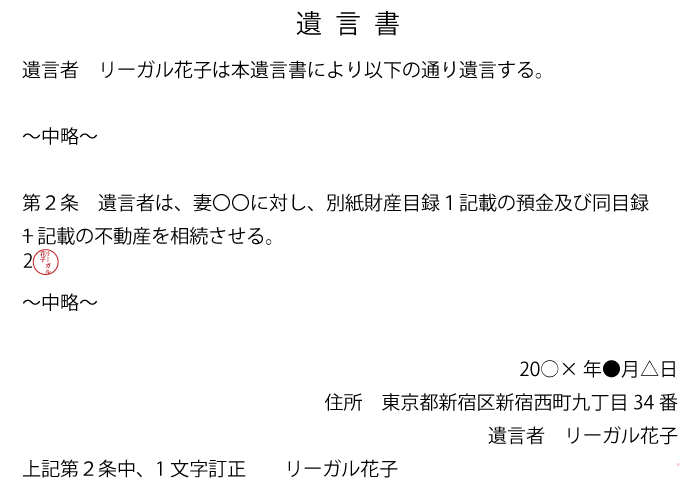

遺言書中の文字に加除その他の変更をする場合

① 遺言者が変更の場所を指示

② 変更した旨を付記して特にこれに署名

③ 変更場所に押印

具体的には

■訂正する部分を線で抹消して、字句を加入して押印し、訂正箇所欄外に「〇字削除〇字加入」と付記して署名するか

■遺言書の末尾に「第〇条中「○○」を「〇〇」と訂正」 、「第〇条中、〇字訂正」

と付記して署名します。

※訂正する文字数が違う場合は、削除加筆とし、文字数が同じ場合は訂正とします。

※訂正印は、署名の横で押したものと同じものを使いましょう。

このとき、訂正したい箇所を修正テープやペンで塗りつぶさないようにしましょう。誤った方式で変更すると、遺言が無効になってしまうこともあります。

4.遺言の撤回

民法1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。」と定められています。

軽微な変更でない場合は、遺言書の中で、前の遺言について一部または全部を撤回することもできますし、前の遺言書を破棄して、新たな遺言書を作成することで、内容を変更することもできます。

遺言の撤回については、遺言の方式によるものであればよいので、公正証書遺言を自筆証書遺言により撤回することも、自筆証書遺言を公正証書遺言により撤回することも可能です。

そして、遺言書を複数作成した場合は、最新の日付の遺言書が優先されます。

撤回の例

遺言書

遺言者は、令和〇年〇月〇〇日付で作成した遺言を全部撤回する。

令和〇〇年〇月〇日

住所

遺言者 リーガル 花子

5.まとめ

いかがでしたか?

遺言書は、亡くなった方の思いが込められたものですが、不備がある場合、軽微なものであっても、無効となることがあります。

遺言書が見つかった場合、その内容に目がいってしまいがちですが、まずは方式違反がないか確認することをお勧めします。

また、これから遺言を遺そうと考えていらっしゃる方は、訂正の仕方も含めて、決まった方式がある、ということを念頭に置いて、作成できるとよいですね。

相続手続きでお困りのことがあれば、お気軽に相談ください。

長野生まれ東京育ち。大学卒業の年に司法書士資格を取得。他事務所で不動産登記、商業登記を経験。規模が大きい事務所で働きたいと思いリーガル・フェイスへ入所。長く不動産登記部門にいたが、これからは司法書士として相続関係のやりたいと思い相続部門へ異動。好きな食べ物は焼肉、お酒、珈琲、おせんべい