昨今、DVやストーカー行為による事件を度々ニュースで見かけます。

被害に遭われた方を守るために、様々な仕組みが用意されていますが、今回はその中でも令和6年4月1日から施行される不動産登記の新制度に関するお話と、住民票等の閲覧制限に関してまとめました。

特に不動産の登記事項証明書は、不動産の物理的状況や権利変動を公示し、取引の安全を確保しているため、正確な表記が求められますが、どのような場合であっても正確な表記が求められるのでしょうか。

中にはDVの被害を受けている方や、ストーカー行為の被害を受けている方など、なんらかの事情でご自身に関する情報を知られたくないという方もいらっしゃるかと思います。

今回はそのような境遇にある方に向けて、どういった対処法があるのかをご紹介しますので、一緒に確認してみましょう。

目次

1.DV防止法とは?

DV防止法とは、正式名称を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といい、平成13年4月13日に公布されています。

この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、通報、相談、保護、自立支援等の体制を制定しています。

2.DV被害者等における不動産登記のリスクとは?

登記事項証明書は、誰でも、どこの法務局でも取得することが可能です。

さらに、登記事項証明書には、権利を持っている個人の住所氏名が必ず記載されます(何処の誰が権利を持っているか特定をするため)。

例えば、被害者が不動産を所有している場合、その不動産の登記事項証明書には、被害者の住所氏名が記載されます。

そのため、加害者は登記事項証明書を取得して、被害者の方の住所氏名を知ることができ、被害者にとっては、住所氏名を加害者に知られてしまうリスクがあります。

3.住民票等の閲覧制限を行う方法

住民基本台帳事務におけるDV等支援措置により、市区町村は、加害者が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止する支援措置を取ることが出来ます。

この支援措置をとるための要件や方法を説明します。

DV等支援措置を申出ることが出来る方

下記いずれかの要件に該当する方になります。

① 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項)に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方

【参考】

e-Govポータル:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

② ストーカー行為等の規制等に関する法律第7条に規定する被害者であり、かつ、さらに反復してつきまとい等をされるおそれがある方

【参考】

③ 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方

【参考】

④ その他①から③までに掲げる方に準ずる方

なお、申出をする者と同一の住所を有する方についても、DV等支援措置を実施することを求めることができます。

申出方法

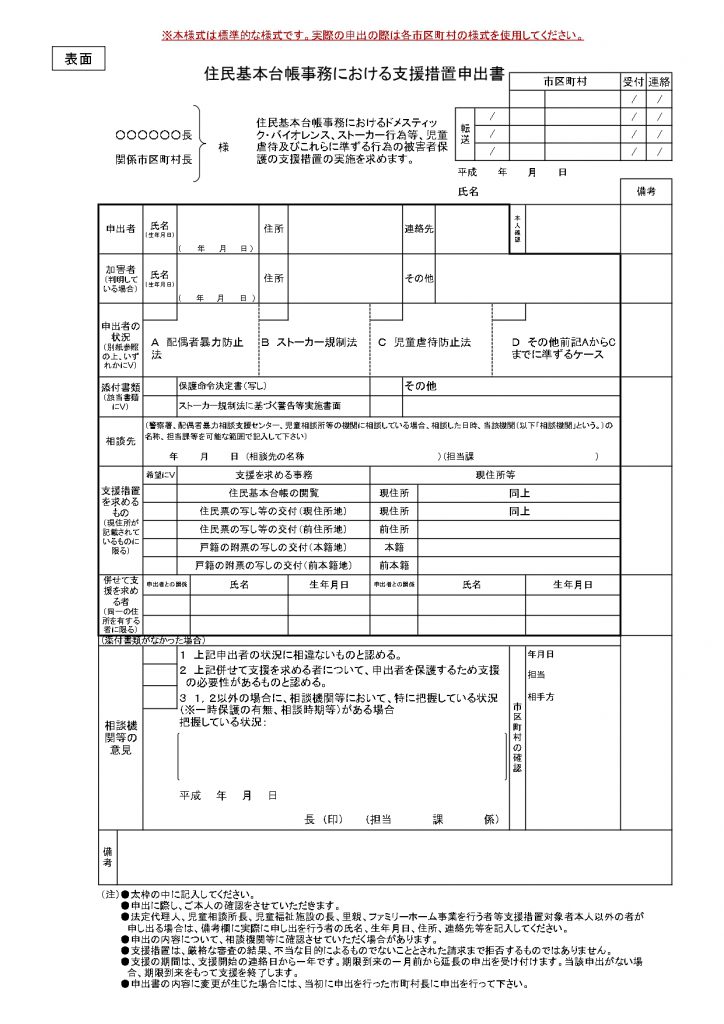

●住民基本台帳事務における支援措置申出書

●本人確認資料(免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

〇裁判所発行の保護命令決定書

〇ストーカー規制法による警告等実施書面

※〇はお持ちの場合のみご持参ください

「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(下記図1参照)を市区町村に提出することで、支援措置を受けることが出来ます。

申出書には、相談機関等の意見を記載する欄があります。そちらは、被害者が相談機関に相談等をする際に記載してもらう方法や、市区町村から相談機関等に対し申出書の記載をしてもらう方法があります。

他にも、本人確認資料の持参が必要です。

また、裁判所の発行する保護命令決定書、ストーカー規制法による警告等実施書面もお持ちであれば申出書と一緒に持参します。

市区町村は、上記書類及び警察や相談機関に聞き取りをし、支援措置の必要性を確認した場合、申出者に支援措置決定通知書を送付します。

支援措置の期間

支援措置の期間は、結果を申出者に連絡した日から1年になります。

また、期間終了の1か月前から延長の申出をすることが可能です。

延長の申出をしない場合、支援措置は期間を満了して終了します。

支援措置の効果

市区町村は、加害者が判明している場合、加害者からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、戸籍の附票の写しの交付請求があった場合は、不当な目的によるもの又は相当と認められないものとして、閲覧や交付をしません。

その他第三者からの閲覧や交付請求に対しては、加害者による成りすましを防ぐため、写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行っています。

さらに、加害者からの依頼を受けた第三者からの住民票の写し等の交付等の請求に対し、交付や閲覧をさせることを防ぐため、請求事由について厳格な審査をしています。

4.不動産登記の新制度【登記事項証明書等における代替措置】

従来ですと、例えば、不動産を売却しようとした際、被害者が登記記録上の住所から転居している場合は、必ず住所変更の登記を申請しなければなりませんでした。

つまり、住所変更の登記をすることによって、被害者は、現在住んでいる場所が誰でも取得できる登記事項証明書に登録されていました。

平成25年12月12日付民二第809号の先例により、一定の要件はあるものの、住所変更の登記をしないで登記手続きができるようになりましたが、運用は特例的な扱いにとどまっておりました。

令和6年4月1日から施行される相続登記の義務化、住所変更登記の義務化に伴い、DV被害者等の要件が認められる方については、発行する際に現住所に代わる事項を記載できるようになり、委任を受けている弁護士の事務所や支援団体等の住所、法務局の住所を登記することが可能となります。

①新制度【登記事項証明書等における代替措置】の概要

対象者

上記DV等支援措置を申出ることが出来る方に準ずる。

申出場所

お近くの法務局(不動産の管轄法務局以外でも可能)

必要書類

・代替措置等申出書

・印鑑証明書

・住所証明書・戸籍等(登記記録の住所と現住所に相違がある場合・氏名が変更になった場合)

・代替措置を申出る事実を明らかにする書面(ex:支援措置を受けていることを証する情報)・代わりに住所を登録する者の承諾書

・委任状(代理人が申出する場合)

・その他必要に応じて求められる書類

※令和6年4月1日の施行に向けて上記内容が法務省より発表されている内容になります。

運用開始後の注意点や手続きの詳細については、改めてお伝えします。

また、不動産登記法第121条により、当事者や利害関係人は登記の、申請書や附属書類について閲覧をすることが出来ますが、せっかく、住所が知られぬよう登記手続きをしたにもかかわらず、申請書や添付書類の閲覧ができてしまうと、元も子もありません。

そのため、被害者やその代理人以外は利害関係を有しないものとし閲覧できないようになっています。

さらに被害者が登記手続きの当事者にならない場合で、添付書類に被害者の住所の記載がある場合であっても申出をすることで閲覧制限が可能です。

この場合の必要書類は以下の通りです。

必要書類

・申出書(下記図参照)

・支援措置を受けていることを証する情報

・印鑑証明書

まとめ

不動産の登記事項証明書は、取引の安全のため、正確な表記が求められます。

しかし、その正確な表記によって一定の方が不利益を被るのは、とても問題です。

不動産を手放す場合であっても、購入する場合であっても、上記のような取扱いをすることが可能なため、不安な方は一度ご相談ください。

今後も皆さまにとって有益で正確な登記手続きのお手伝いをさせていただければと思います。