こんにちは。リーガル・フェイスです。

お客様から相続登記申請のご依頼をいただき、該当の不動産を調査をしてみると、抵当権が設定されていることがあります。

相続した不動産に抵当権が設定されていたら、どのように対処したらよいのでしょうか。

相続人の方がやるべきことや注意点について、前編・後編の2回シリーズで順を追ってご説明します。

【目次】

(前編)

1.抵当権について

⑴ 抵当権とは

抵当権は、金融機関等がお金を貸すときに、貸したお金を確実に回収するために、借主側の不動産等に設定する権利です。

金融機関等は、万が一お金を借りた人が契約通りにお金を返してくれなくなったら、当該不動産等を競売で売却し、その売却金から貸したお金を優先的に返してもらうことができます。

一方で、お金を借りた人は、不動産等に抵当権を設定することで、借りたお金を契約に従った条件で返しながら、当該不動産等を使用することができます。

⑵ 抵当権者は、なぜ抵当権の登記をするのか

金融機関等の抵当権者は、抵当権の登記をすることを条件にお金を貸します。

では、なぜ抵当権の登記が必要となるのでしょうか。

それは、抵当権者が、当該物件に対して持っている抵当権の権利を、誰に対しても主張できるようにするためです。

まず、不動産登記制度をご説明します。

➀ 不動産登記制度について

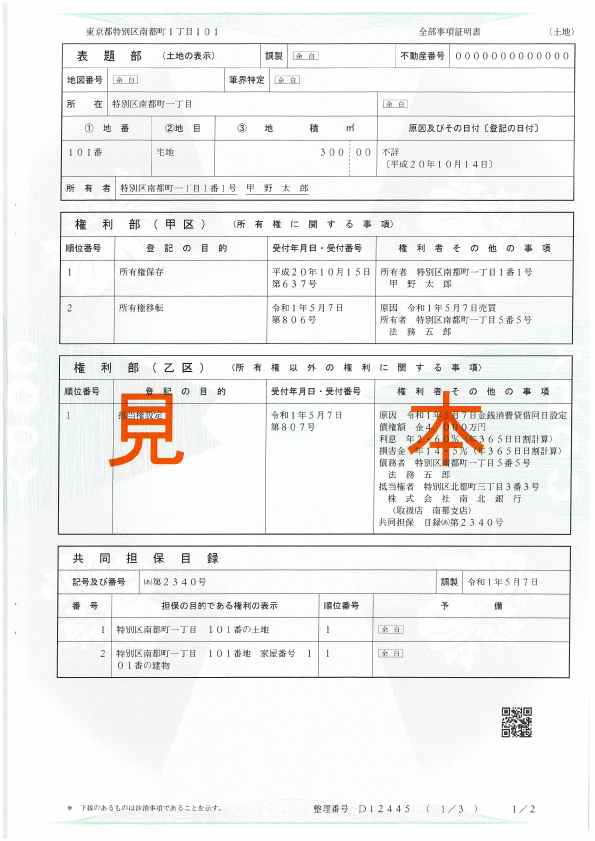

不動産登記制度は、日本国内の不動産(土地や建物)の面積等の現況情報や、所有者等の権利の情報を法務局で管理し、登記事項証明書(登記簿)によって公示するものです。

各不動産ごとに、登記事項証明書に重要な権利や義務が記録されており、誰でもその内容を見ることができます。

例えば、土地の購入を検討している方は、取引前に当該土地の登記事項証明書を取得すると、「現在の所有者」や、「抵当権などが設定されていないか」等の情報が確認でき、安心して取引ができます。

図1 土地謄本見本

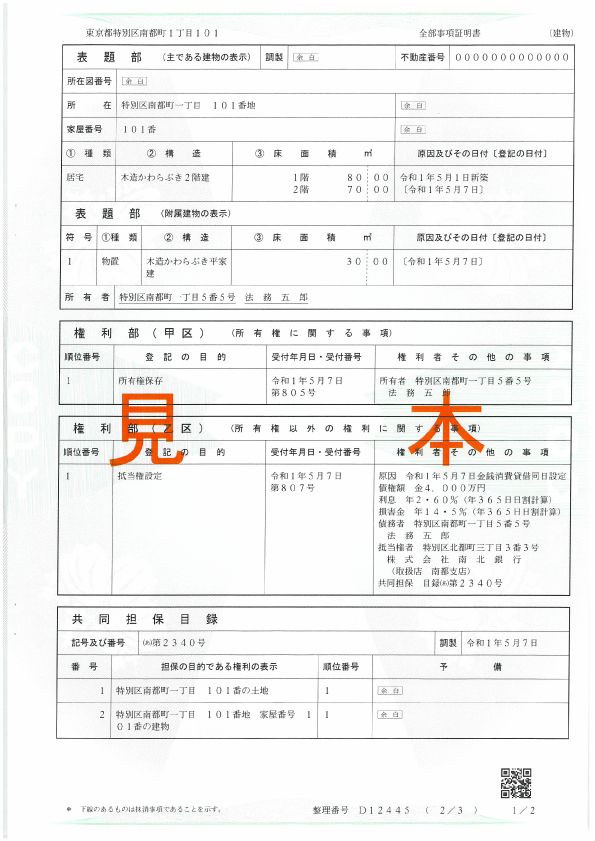

図2 建物謄本見本

② 抵当権を登記することの効果とは?

民法第177条では、不動産に対する権利は、登記をしなければ他人にその権利を主張できないと定められています。

例えば、登記上の所有者AからBが土地を買った事例でご説明します。売買後は、実際には所有者はAからBに変わっていますが、新たな所有者であるBは「所有権移転登記」を受けない限り、「自分が所有者であること」をA以外の第三者に主張できないということです。

民法第177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

抵当権者の場合、抵当権設定契約により設定した抵当権があっても、当該不動産に「抵当権設定登記」をしていなかった場合には、「その抵当権者に遅れて同一物件に抵当権の設定登記をした債権者等」に対し、優先して返済を受けることができなくなります。

抵当権者が、「他の債権者に優先して貸したお金を回収できる」という抵当権の権利を、第三者に主張できるようにしておくためには、登記が必要なのです。

2.相続人が確認すべきこと①【登記事項証明書で抵当権を確認】

では、ここで本題に戻りましょう。

不動産を相続するとき、相続人の方がやるべきことや注意点について、順を追ってご説明します。

まず、法務局の窓口やオンラインで当該不動産の登記事項証明書を取得し、抵当権が設定されているかどうかを確認します。

図1・図2の記載のように、登記事項証明書には、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」等の欄があります。

図3 登記事項証明書の主な記載内容

| ➀表題部 | 物理的状況 | 不動産の所在地や地番、地積、家屋番号など |

| ②「権利部(甲区)」 | 所有権に関する登記 | 現在までの所有者の氏名・住所など |

| ③「権利部(乙区)」 | 所有権以外の権利の登記 | 抵当権や賃借権などの権利関係 |

| ④共同担保目録 | 一つの借金の担保対象の不動産リスト | - |

抵当権は「権利部(乙区)」に記載されます。

「権利部(乙区)」は、記載すべき権利が設定されていないときは、作成されません。

「権利部(乙区)」の「登記の目的」欄に「抵当権設定」との記載があれば、抵当権が設定されていることが把握でき、「権利者その他の事項」欄で抵当権者、債務者及び設定時の債権額などが確認できます。

注意が必要なことは、登記事項証明書の「権利者その他の事項」欄に記載されている債権額は、「抵当権を設定した時」に借りたお金の額であることです。

一般的には、その後の返済によって、借金の額は減っている場合が多いです。

また、「抵当権設定」に関する記載事項があっても、下線が引かれている場合には、当該抵当権の登記は抹消されています。

この場合は、該当抵当権が設定された順位番号より下の枠にも、「抹消されたこと」が記載されます。該当の抵当権の「順位番号」欄の数字で抵当権を特定し、「○番抵当権抹消」の振合いで記載されます。

「抵当権の抹消」は、「登記されていた抵当権」が債務の完済等により実体上消滅し、その後の申請により登記簿上も削除済であることを公示しています。

抵当権が抹消されていることや元々設定されていないことが確認できた場合、当該不動産を承継した相続人がやるべきことは、相続登記申請のみです。

自身が該当物件を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請すれば、法律的な義務違反に問われることはありません。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

3.相続人が確認すべきこと②【抵当権者へ照会】

「抹消されていない抵当権」の記載を確認した場合、「権利者その他の事項」欄に記載されている抵当権者(金融機関など)へ連絡し、以下の事項等について照会します。

・債務が完済されているか否か

・完済されていない場合、現時点での借入金の残高や返済条件等

・団体信用生命保険※の加入の有無

※団体信用生命保険とは

住宅ローンの債務者が完済前に亡くなられた場合、団体信用生命保険に加入していれば保険金により住宅ローンの残債務が返済され、設定されていた抵当権が消滅する保険です。

4.まとめ

今回は、「相続した不動産に抵当権が設定されていたら(前編)」として、抵当権や不動産登記制度、また「相続人の方が確認すべきこと」として登記事項証明書の確認や抵当権者への照会が必要な旨をご説明しました。

この後の手続として、抵当権者に照会した結果、債務が完済されている場合は相続登記や抵当権抹消登記をし、残債務がある場合は「相続放棄の申出」手続等の検討や各種登記手続が必要となります。

こちらについては「相続した不動産に抵当権が設定されていたら(後編)」として次回詳しくご説明いたします。

リーガルフェイスでは、全国どこの不動産についても、相続登記等のお手伝いをさせていただいております。

相続された不動産や相続予定の不動産の登記事項証明書をご覧になって、その見方などについてご不安がございましたら、ぜひご相談ください。

金融機関を退職後育児に専念していたが、子育てが一段落し、人生の先輩であるご高齢の方々のお手伝いがしたいという思いから、相続の業務に携わることに。別の事務所で4年間の実務経験を積み、令和元年11月リーガル・フェイスへ入社。趣味は庭先の花々を見ながらの住宅街ウォーキング・花の世話・テニス・卓球・ドライブ・住宅の間取りを考えること。好きな食べ物はナッツとチョコとチーズケーキ。